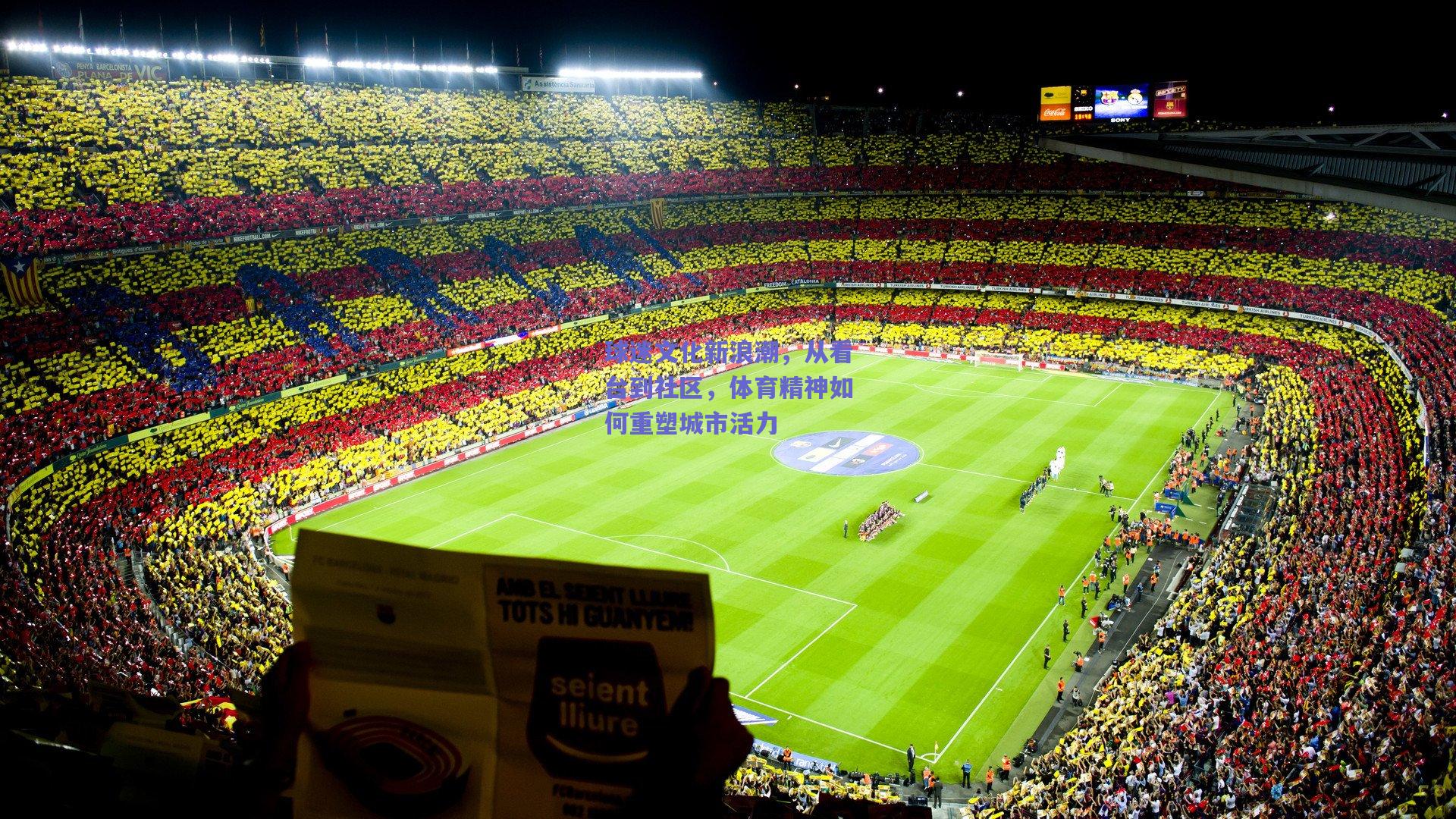

球迷文化新浪潮,从看台到社区,体育精神如何重塑城市活力

在刚刚结束的国内某顶级足球联赛中,一场看似普通的比赛却因看台上球迷的集体创意表演而刷爆社交媒体,数千名球迷身着统一服装,用手机灯光拼出巨幅图案,并高唱改编自传统民谣的助威歌曲,这一幕不仅让现场观众动容,更引发了关于当代球迷文化如何超越赛场、影响社会的广泛讨论。

从“第七人”到文化符号:球迷角色的进化

曾几何时,球迷只是比赛的旁观者,但如今他们已成为赛事不可或缺的组成部分,体育社会学家李明哲指出:“现代球迷文化经历了三个阶段——从单纯观赛,到有组织助威,再到主动创造文化符号,现在的球迷正在用行为艺术重新定义体育赛事的价值。”

这种转变在各地形成鲜明特色:北方某城市的球迷协会将京剧脸谱融入助威旗帜;南方某篮球俱乐部的粉丝则开发了方言版加油口号,甚至衍生出方言说唱音乐节,这些创意不仅强化了地域认同,更让体育赛事成为地方文化的展示窗口。

科技赋能下的新互动模式

随着短视频平台兴起,球迷文化的传播半径呈几何级扩大,上赛季中超联赛中,某球迷团体制作的“人浪延时摄影”视频获得超2000万播放量,其拍摄手法后被多家欧洲俱乐部借鉴,数字技术专家王颖认为:“AR虚拟围巾、线上助威墙等创新,让无法到场的球迷也能深度参与,这是一种新型的体育社交货币。”

值得注意的是,这种互动正反向影响赛事运营,多家俱乐部开始设立“球迷创意总监”岗位,某知名球队甚至将看台设计权交给粉丝投票决定,俱乐部经理张涛坦言:“球迷不再只是消费者,他们是内容的生产者和品牌的共建者。”

社区联结:超越竞技的精神纽带

球迷文化的影响力早已突破赛场边界,在成都,一支业余足球队的球迷自发组织“周末清洁街道”活动;上海某电竞粉丝团连续三年资助山区体育教室建设,这些行动印证了社会学家周敏的观点:“共同的体育热爱能催生强烈的社群责任感,这种自发秩序往往比行政动员更持久。”

教育领域也出现新尝试,北京某小学将足球球迷文化引入德育课程,孩子们通过设计队徽、学习助威礼仪来理解规则意识与集体荣誉,校长陈立表示:“当孩子们为‘班级联赛’创作加油歌时,他们实际在学习如何文明表达热情。”

挑战与反思:狂热之外的理性边界

球迷文化的野蛮生长也伴随争议,去年某场比赛中出现的侮辱性口号引发舆论批评,暴露出少数群体将竞技对立情绪极端化的问题,法律专家提醒,2019年修订的《体育赛场行为规范》明确禁止地域歧视等行为,相关案例的处罚记录显示,近三年已有17家球迷组织被取消注册资格。

对此,资深体育评论员徐阳呼吁:“真正的球迷文化应该像茶树——根系深扎于传统,但枝叶永远向阳生长,我们需要守住体育精神的底线,才能让创意自由绽放。”

全球视野下的文化输出

中国球迷文化的独特性正吸引国际关注,英超热刺俱乐部去年专程考察重庆球迷的“火锅主题助威”模式;法国《队报》则以“东方Ultras(极端球迷)的文艺复兴”为题,报道了西安球迷用皮影戏形式演绎球队历史的创新,这种文化交流背后,是体育软实力的悄然提升。

正如某国际体育营销机构报告所述:“当一支球队的球迷文化具有足够辨识度,它就能成为城市旅游的新名片,未来十年,体验特色看台文化可能成为体育旅游的核心卖点。”